研究成果:文章、专利

1.超高真空变温扫描隧道显微镜系统:在北京市科委首都科技条件平台重大科学仪器开发培育项目和科技部国家重大科学仪器设备开发专项资助下,设计搭建了1套基于“甲壳虫”型扫描探头的变温扫描隧道系统,其中整个真空系统的设计、扫描探头等核心部件、电子控制单元等均为自主研制开发。系统研制完成后,已用于多个课题的科学研究,并在有机分子和金属团簇在金属表面的生长【 Phys. Chem. C 119, 8208-8212(2015); Chinese Physics B, 24 (7) 076802(2015)】、有机分子在单晶表面的聚合反应【JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C , 2017, 121(39): 21650-21657 】、固态碳源制备石墨烯【APPLIED PHYSICS LETTERS 110, 213107(2017)】、分子内部质子遂穿过程的观测【accepted by JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 】等课题研究上取得了多项成果。

2.新型光学-扫描探针显微镜及分子束外延联合系统:在科技部国家重大科学仪器设备开发专项资助下,作为技术负责人核心参与研制了新型光学-扫描探针显微镜及分子束外延联合系统4套。该系统具有光信号到达遂穿结的引入和引出通道,在传统STM系统电学激发电学探测的基础上,可以进一步实现光学激发电学探测、电学激发光学探测以及光学激发光学探测,很大程度上拓展了传统STM系统的研究应用领域。此外,还将qplus AFM功能以及分子束外延制备功能等集成在该系统中,进一步完善和丰富其功能。目前,全部4套系统已交付用户单位开展多个领域的研究工作。

3.高通量连续组分外延薄膜制备及原位局域电子态表征系统:在“中国科学院科研装备研制项目”支持下,与物理所超导实验室金魁/袁洁团队共同完成了该系统的研发。该系统为国际上首台具有高通量特色并同时具备薄膜生长和表征的尖端仪器,也是材料基因组研究平台的重要技术工作基础。由于采用了全新的具有自主知识产权的连续组分外延薄膜制备核心技术(已申请专利),从原理上解决了现有技术的缺陷和不足。原位局域电子态表征部分也采用了多项原创新技术,实现了样品的大范围移动和高精度定位(分辨率优于1μm),为其在超导薄膜材料的制备及相图研究奠定良好基础。目前该系统已开展超导薄膜的性质研究,成功制备出多批次高质量超导薄膜。该系统详细介绍已发表在《科学仪器评论》杂志上【Review of Scientific Instruments, 2020, 91(1): 013904-1-0.1904-9】。

4.探针扫描隧道显微镜系统的全面升级改造:主持升级改造了一台商业化超高真空四探针扫描隧道显微镜系统。针对其分辨率低,温度漂移大、仅冷却样品且最低温度较高等问题和设计缺陷,对该系统进行了彻底的改造,增加和改进了弹簧减振和磁阻尼机构、双层热屏蔽罩和热连接通道、扫描机构等。改造完成后四个探针均可获得清晰的原子分辨图像,并且在降温速度、最低温度、热漂移等性能上都有了大幅提升。相关修改过程已发表在《科学仪器评论》杂志上【Review of Scientific Instruments, 88(6):063704, 2017】。并在二维材料输运性质的研究取得科研成果(【Chinese Physics B, 26 (6) 066801, 2017】、【Nano. Lett. 2017, 17: 5291】、【2D MATERIALS, 2019 10, 6(4):045033】、【2D MATERIALS, 2019 10, 6(4):045050】)。

Die, J., et al. (2019). "Characterization and optimization of AlN nucleation layer for nonpolar a-plane GaN grown on r-plane sapphire substrate." Superlattices and Microstructures 130: 215-220.

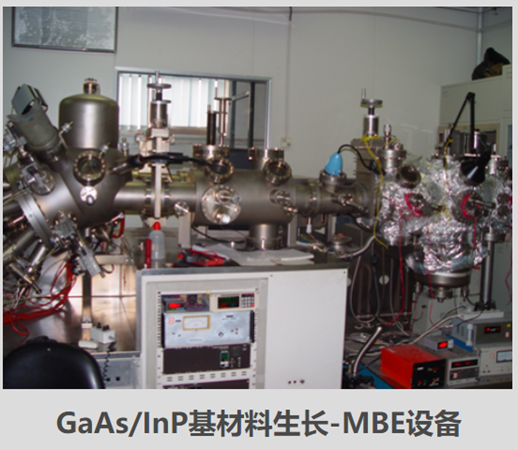

5.研究团队一直致力于半导体材料生长和器件的研究工作,从80年代与沈科仪及半导体所自主研制了国内第一台分子束外延(MBE)设备开始,初步开展了GaAs基和InP基微电子和光电子材料及器件的研制工作;90年代后,引进了先进的III-V族材料的MBE设备,持续在微波材料及红外探测器材料进行了研究,取得了很好的研究成果。经过近几十年的努力,该研究团队拥有新型MBE和MOCVD设备,具备外延材料的综合分析能力,能够制备GaAs基、InP基、GaN 基的微电子、光电子各类异质结材料,拥有化合物半导体外延材料研究及开发与器件制备的综合实力。在原“973”、“863”、科学院创新计划、国家重点研发计划以及产业界的支持下,开展了微波功率器件、红外探测器、太阳能电池的研究。由于引进新的运行机制,物理所化合物半导体实验室十分重视科研成果的转化,将对新型化合物半导体器件的研制及推广起积极作用。曾获得国家科学技术进步二等及三等奖各两次,中科院科学技术进步一等及三等奖各三次。其中量子阱红外探测器获得原科技进步一等奖。在产品开发方面,2001年为上海蓝宝光电提供了蓝绿光发光二极管的技术支持;2002年为圣科佳电子有限公司提供III-V族材料研究与开发提供技术支持;2008年为天津中环新光科技有限公司提供技术支持。

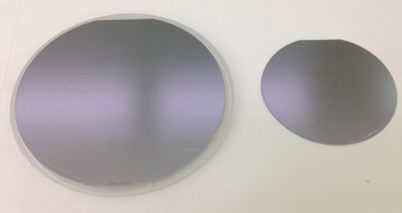

6.固态照明用发光二极管研发:利用特殊的单层InGaN量子阱与量子点制备技术,实现蓝光和黄光两个波长的混合,在国际上首次实现了单芯片的白光发光二极管,并就其研究结果在Applied Physics Letters等国际著名杂志上发表多篇文章【Applied Physics Letters, 91:161912, 2007; Applied Physics Letters, 94: 111913, 2009; Advanced Materials 21 (45) : 4641, 2009】,获国际知名杂志Compound Semiconductor专文介绍。在湿法刻蚀蓝宝石以及基于其上的GaN基材料的外延具有完全自主的知识产权,利用创新的湿法腐蚀技术制备蓝宝石图形衬底,横向外延制备低位错密度GaN基材料,申请并获得了国家专利授权;基于湿法腐蚀蓝宝石图形衬底的蓝光LED功率提高了40%,紫光LED功率提高了60%;【Energy & Environmental Science 4 (8): 2625, 2011】。基于LED器件中载流子注入不平衡的特点,设计复合多量子阱结构,首次研发出波长位于”green gap”的高效率560 nm黄绿光发光二极管【Scientific Reports 5: 10883, 2015】。发展了图形化r面蓝宝石衬底上直接外延非极性a面GaN的方法【CrystEngComm 2019, 21, 2747; Superlattices and Microstructures 2019, 130, 215; CrystEngComm 2019, 21, 5124】,材料位错密度降至目前国际最好水平。

7. 强电场下半导体材料中光转电过程的远离平衡态物理: 半导体的光电探测器和太阳能电池是两类十分重要的光转电器件,已广泛应用在国民经济和军事科技的各个领域,他们的核心都是半导体吸收光子产生光电流的过程,包括光进入、光吸收和载流子输运。本团队首次在多个材料体系的光电转换实验中观察到强内建电场作用下光生载流子远离平衡态对于提升探测器灵敏度的启发性效应,在pn结作用下大于85%的光生载流子发生量子限制解除而形成光电流,同时推算得出的光吸收系数数量级增强。该项研究成果证明了强电场作用下半导体材料中电子体系可能具有不可忽略的具有主导光电转换功能的远离平衡态效应,为实现新原理光转电器件提供了依据,可从根本上突破传统器件的约束提升器件性能。

8. 光电探测器件:研究了保护环对1550nm InGaAs基APD性能的影响,优化研制获得了光敏元直径为50μm、暗电流密度为nA量级、Vbr为35V的APD的器件,并阐明了相关物理机制;研究了InGaAs基PIN光电探测器焦平面中像元中心距对器件暗电流等电串扰的影响,优化结构设计参数后,研制出像元中心距10μm,暗电流密度为nA/cm2的高性能面阵短波红外探测器,并阐述了相关物理机理与模型;针对实现全硅基探测器1.1μm以上的红外探测难题,提出了利用纳米厚度Au薄膜与ITO复合结构,实现了低暗电流密度的硅基短波红外光电探测器制备,为光通信中全Si基光电探测单片集成提供重要技术支撑【Photonics Research, 8: 1662, 2020】。

9. 太阳能电池:采用电镀衬底转移方法制备出柔性Cu衬底上InGaP/GaAs双结薄膜太阳能电池,衬底转移后能达到AM1.5下29.09%的效率,薄膜电池在不同弯曲状态下也具有很好的稳定性与可靠性,证明该方法在制备柔性薄膜光电器件中具有很好的应用潜力【Solar Energy 174 (2018) 703】。